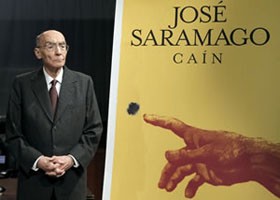

Después de muchas evasivas, por fin logré sumergirme en las páginas de Caín, la última novela publicada de José Saramago (1922-2010). Nunca he sido aficionado a este escritor portugués, pero me interesaba el tema sugerido por el título y, desde luego, sentía una curiosidad morbosa tras la campaña mediática que acompañó al lanzamiento del libro. Se recordará que, como ya había ocurrido con otra de Saramago (El evangelio según Jesucristo, de 1991), Caín fue hostigado por críticas de la iglesia católica y por diversas reacciones que incluyeron hasta la gansada de un diputado portugués que exigió al autor que renunciara a su nacionalidad.

La historia de Caín, es, por supuesto, la del personaje bíblico que asesina a su hermano Abel por culpa, según Saramago, del propio Yahvé. El relato del Génesis nos dice que, tras el crimen, Yahvé condena a Caín a vagar por el mundo a la vez que lo protege de ser asesinado. Aprovechando este planteamiento, Saramago pone además a Caín a viajar por el tiempo, por lo que se convierte en testigo y juez andarín de varios episodios tremebundos del Antiguo Testamento, tales como la expulsión del Edén, el sacrificio de Isaac, la historia de Job y el diluvio universal. Así, el planteamiento del autor es simple y, al menos en principio, atractivo: volver a contarnos esas mismas historias a través de los ojos de Caín.

Pues bien, me temo que, como suele ocurrir con tantos productos culturales hoy día, el envoltorio fue lo más deleitable del producto. Más interesante que la novela fueron los ataques de los detractores de Saramago, así como las insólitas réplicas del autor, difundidos por diversos medios electrónicos e impresos. Sucede que Caín combina de manera notable una prosa fluida y lisonjera con una carencia total de ideas módicamente interesantes sobre el asunto de que trata. El dictamen es de por sí rancio: Dios es malvado, caprichoso y berrinchudo; reacciona con violencia, permite prosperar a los malos y mortifica a los buenos. La Biblia es una historia de horror y un “manual de malas costumbres”. De ahí la osadía trágica de Caín, que resulta enaltecido en el libro por plantarse ante Yahvé y reclamarle por los niños muertos en Sodoma y Gomorra o por la destrucción de la humanidad en las aguas del diluvio.

Hay que ser de plano entusiasta de Saramago para soportar el tonito de autosuficiencia moral del autor, o para celebrar sus interpretaciones tan rústicas del Antiguo Testamento. Así que, quienes gocen de la riqueza literaria de la Biblia mejor absténganse. Quienes sean ateos pero les aburre andar espantando santurrones, de plano absténganse. Y lo mismo para quienes encuentren solaz y riqueza espiritual en la Biblia. ¿En serio habrá que recordar a los incondicionales que el mismo libro que denuesta Saramago es también uno de los orígenes de la insistencia en la libertad y equidad moral de cada ser humano, de la inmoralidad de la mentira, la envidia, el asesinato y la posibilidad de edificar un orden social superior al presente? ¿Habrá que señalar que, como el mismo autor aceptaba, la Biblia es más un reflejo de lo que somos y que, por lo tanto, la maldad no emana tanto de un escrito sino de otra parte? ¿De nosotros mismos, por ejemplo? ¿De veras hay que volver a hablar sobre todo esto?

Pero no, en Caín la única lectura que vale es la literal (¿advirtió el autor en ello su afinidad con los fundamentalismos religiosos?); buscar símbolos, lecturas menos obvias o mensajes renovados es “forzar las historias” (¿un premio Nobel que exige austeridad a la imaginación literaria?). Cualquier virtud que pudiera tener el libro se ve socavada por la machacona ramplonería de un autor preocupado por hacernos llegar su sermón aliñado con dosis de un humor sólo compartible por quienes ya comulgan con su ideario. No hay áreas grises en la vida, los buenos están de un lado, los malos de otro, y la malignidad, la verdadera perversidad que nos hace descubrir algo más en cada uno de nosotros, que nos trastorna y remueve certezas, esa, brilla por su ausencia.

Conmueve leer entrevistas en las que el autor decía que esperaba una reacción airada de la comunidad hebrea por meterse con el Antiguo Testamento, “el libro de los judíos” según él. Ya una vez le había resultado un ardid publicitario similar al comparar la política de ocupación del Estado de Israel en Gaza con los campos de concentración nazis. El hecho de que sus detractores saltaran casi exclusivamente del bando católico evidencia, entre otras cosas, su ignorancia respecto a cómo los judíos leen la Torá (para eso quizás le hubiera resultado mejor un ataque al Talmud), y su ingenuidad en suponer que “el libro de los católicos” es el Nuevo Testamento, y que por ello no debieran “tener motivos para enojarse”. Buscó ser lapidado pero una vez más resultó crucificado. Pero qué importa, si la iglesia católica volvió a hacer su trabajo y convirtió en best seller un libro presuntamente sacrílego.

A Saramago le placía decir que escribía para “desasosegar”. Y en la página de la editorial Alfaguara Pilar del Río (su viuda y traductora) advertía que Caín provocaría en sus lectores desconcierto y angustia. El ateísmo militante de Saramago ni espanta ni mueve a la reflexión, y me imagino perfectamente su libro escondido bajo el ropón de algún monaguillo, un buen sitio sin duda para una lectura de chamacos traviesos, divertida e inocua. Las invectivas de las autoridades religiosas sólo manifiestan debilidad propia, así como una muy mala opinión de la sagacidad de los sus feligreses, a quienes se empeñan en seguir tratando como a menores de edad.

José Saramago, Caín, 2009, México, Alfaguara, 189 páginas.